数字储能网讯:锂离子电池商业化以来在材料进步基础上极大的推动了电池、电池模组以及电池系统技术创新,但很少有研究对电池、模块以及电池系统等环节进行定量分析以说明这些环节技术生命周期所处的阶段。常见的分析手段主要是通过专利布局情况来进行分析,通过专利布局情况有助于了解技术生命周期所处的阶段并可以预测未来创新的方向。近期中国学者在International Journal of Low-Carbon Technologies期刊上公开了一项研究,利用专利分析的手段对该问题进行了探讨,其文章DOI:10.1093/ijlct/ctad095。

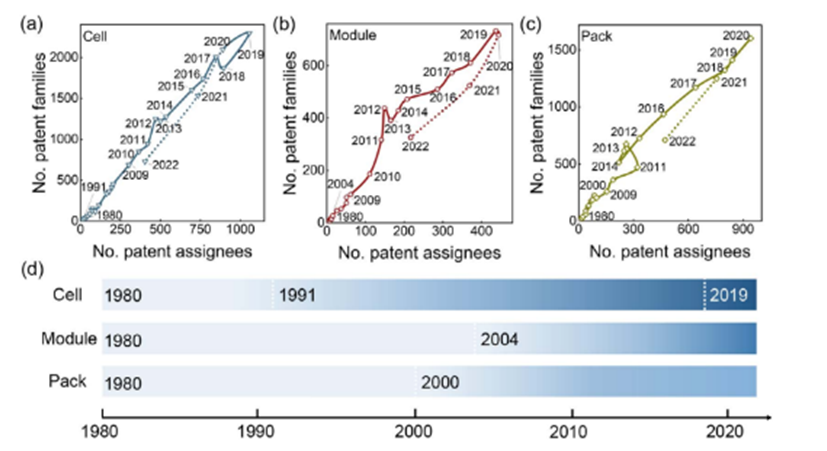

第一关于电池、电池模组以及电池系统生命周期判断。研究者对专利数量进行跟踪分析,将整个行业的发展分为三个阶段,第一个阶段(1980~1990)电池萌芽阶段。在这期间电池相关核心专利的数量每年公开量低于10件,在这一期间出现了几个具有里程碑意义的事件,包括Whittingham提出金属锂可充电电池概念(二硫化钛与金属锂)以及Goodenough所发明的钴酸锂以及锰酸锂正极材料,这一阶段为未来锂离子电池商业化发展奠定了基础。第二阶段(1991~2006)电池技术快速发展阶段。这一期间日本科学家引入石墨负极材料,助力第一颗商业化锂离子电池的开发,专利复合增长率达到33%,后续随着互联网技术的兴起和便携式电子产品的出现极大的推动了锂离子电池的发展,同时这一阶段锂离子电池开始交通领域应用的探索,但任然存在巨大的不确定性,这一阶段全球范围内众多国家将重心放在氢动力交通工具的开发。第三阶段(2007~至今)电池进入高速发展阶段,部分环节进入成熟阶段,行业瓶颈隐现。自2007年以来,在政府的大力补贴和支持下,许多国家已经为电动汽车制定了清晰的路线图专注于发展锂离子电池。从此,锂离子电池的研发进入加速阶段,众多材料技术由实验室走向规模化应用,2011年被认为是电动汽车时代元年,随之到2019年材料技术瓶颈出现限制,整个行业将重心放在电池应用技术的布局,电池模组和系统成为行业布局的重点。根据文章描述,2019年以后电池层面尤其是材料方面的专利布局急转直下,到2022年数量回到2009年状态,文章认为当前电池技术基本进入了成熟阶段,材料进步缓慢成为整个行业发展的瓶颈。

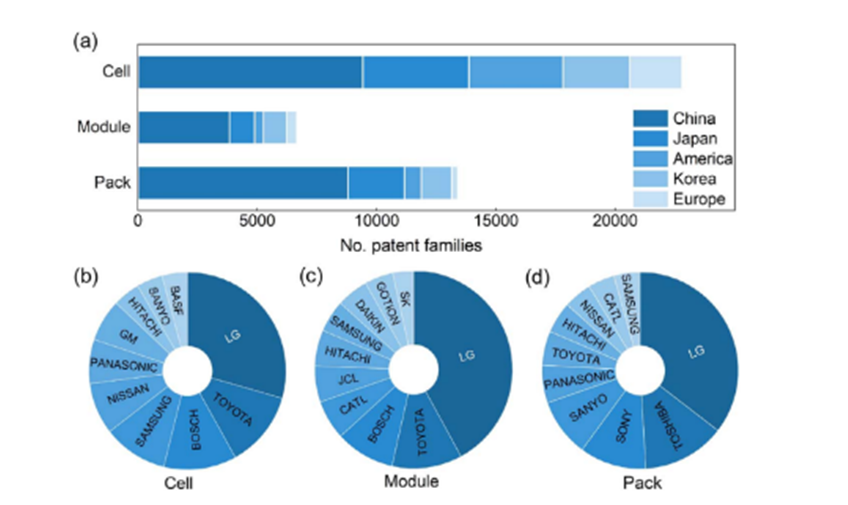

第二全球竞争情况分析。从专利布局的地区来看无论是电池、模组还是电池系统中日韩三国占据绝对领先地位,其中中国数量最多。从公司层面来看,韩国LG公司在电池、模组、电池系统专利数量最多,侧面反应LG化学电池研发处于领先地位。相比之下尽管在我国电池专利布局数量最多,但绝大数专利的所有权依然由境外公司所掌握,且国内公司在电池层面布局较小,尤其材料层面较为薄弱。

总结及启示:第一、从专利角度电池趋于成熟,电池模组以及电池系统成为当前电池行业技术布局的重心。相比日韩,我国电池电池专利布局较为分散,在电池层面布局弱于日韩企业,但国内以CATL、BYD以及国轩等为代表的公司已经开始在国际上崭露头角,技术层面具备与国际企业竞争的能力,已经成为推动全球动力电池发展的中坚力量。第二材料技术进步趋缓成为限制行业发展的重要因素,应重视基础材料的研发。电池行业面临能量密度低、安全性差、补能体验不佳等均需要材料技术进一步突破,只有材料技术不断突破才能进一步推动电池行业发展。