中国储能网讯:在低功率的消费类电子产品领域,无线充电技术正在逐渐兴起,特别是在智能手机领域,无线充电带来的便捷性正受到越来越多消费者的喜爱。同样,对于高功率应用的电动汽车领域,能够传输千瓦(kW)级别功率的无线充电技术也受到越来越多的关注。

清华大学电机工程与应用电子技术系教授赵争鸣近日发表了名为“电动汽车无线充电技术进展”的精彩演讲。

无线充电优势

对比有线传输、有线充电,无线传输、无线充电有其独特的优越性。第一,便利性,有线插拔线缆费时费力,而无线无需动手即停即充;第二,安全性,有线大部分都是金属的部件、磨损、漏电等时常发生,而无线是全封闭的,防护等级高;第三,紧凑性,有线充电要考虑建桩的面积和体积,而无线则不额外占用平面空间,既可以放在地下、也可以放在地上,非常灵活;第四,环境融入性,有线充电总会有电桩、跨线等影响城市环境,而无线充电则完全融入城市环境,不影响城市的美观。

亟需解决的无线充电难题

尽管电动汽车无线充电相比有线充电有其优越性,但无线充电依旧面临技术方面和非技术方面的难题,亟需解决。

1.无线充电技术构成

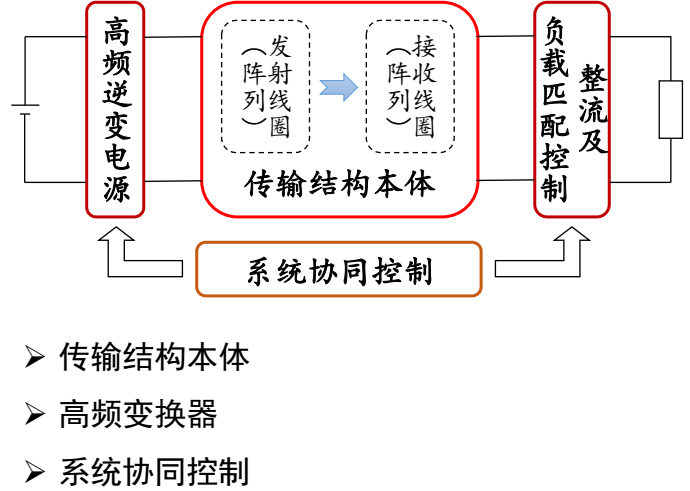

无线充电系统主要由三部分构成:传输结构本体、高频变换器和系统协同控制。每个部分都有各自的技术问题,如传输结构本体中的关键技术之一“传输理论模型”,就有互感等效电路模型、耦合模理论模型、基于场理论的模型和基于能量流的模型,等等。所以说,无线充电技术是一个高度学科交叉的技术。

2.无线充电技术问题

无线传输并不是简单的电路问题,而是关于电磁场的问题。目前基于场的模型,包括基于能量流的模型正在进行之中,还不是很成熟。真正的无线传输不是眼前的近场问题,更重要的是远场问题。目前近场无线充电技术方面主要面临三个难题,一是控制问题,原副边信号物理隔离进行实时无线通讯,需要弱化通讯的控制系统;另外随着外部条件的变化,系统参数非常敏感地变化,致使传输功率、效率也会发生较大变化,而这些都属于“无线”与“参数”的控制问题。

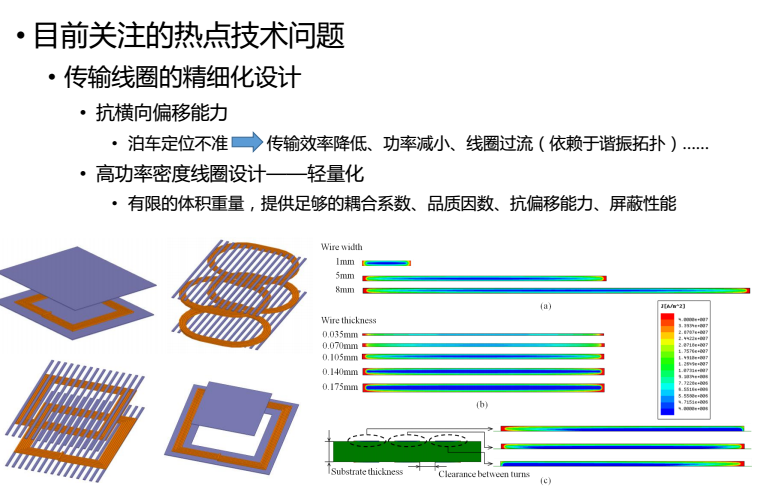

二是线圈问题,因为需要最大的电磁场耦合,耦合线圈的设计非常重要。无线传输的原副边线圈需要有最大的电磁耦合,如果一边没对齐,传输效率就会降低、传输功率就会变小,所以说怎么对齐是一个问题,而且本身线圈越大可能接收能力也越大,但线圈过大过重,放在汽车上就又不方便,所以这是一系列问题。

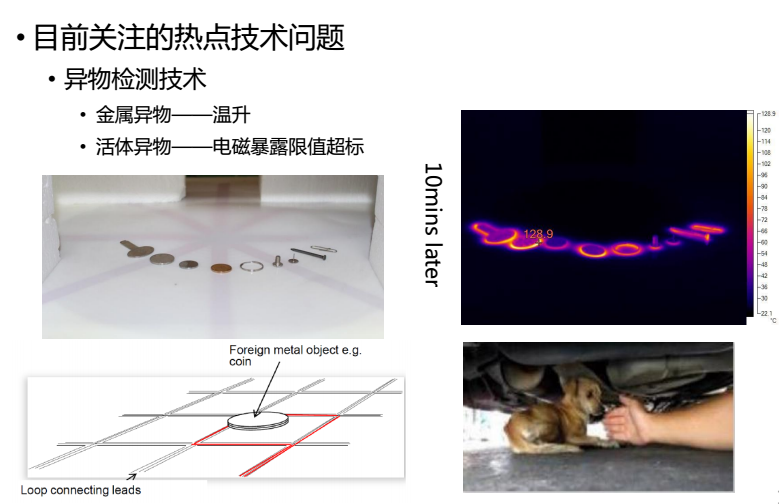

三是电磁干扰问题,众所周知,现在大家用WiFi、用手机都怕对身体有严重的损害,无线那么高的频率、那么大的电流、那么大的功率,对人体是否会产生一定的辐射危害。

3.无线充电非技术问题

上面所讲都是一些技术问题,但它们现在已经不是不可克服的瓶颈问题了,目前最大的问题应该是非技术的问题。阻碍产业铺开的非技术问题主要有三种,一是缺乏统一的标准,目前对无线电的传输还没有一个统一的标准,然而技术标准化是无线电能传输技术在电动汽车无线充电推广应用的必要条件;二是成本问题,无线充电技术投入的成本仍高于有线充电成本,导致成本问题制约发展;但随着技术的进步,规模化普及后能够有效的降低成本,提高市场的竞争力;三是公众对电磁辐射问题的担忧,虽然在理论上,无线充电电磁辐射对人体没有危害,消费者对此仍有质疑。

这是一个仿真的图,对辐射的强度,红颜色的是强度区域,人确实要受损害,但是在外面,有两个虚线,人或者一些事物暴露在那两个虚线外,在我们国家标准范围内都是可以接受的。

无线充电技术发展趋势

无论是技术问题还是非技术问题,都是在逐步解决之中。电动汽车无线充电技术作为一种新兴的综合性前沿技术,正在动态发展之中,远远没有到一个终极状态。电动汽车开启了能源和交通领域重大的变革,而电动汽车充电网络集能源网、交通网、信息网三种属性于一身,未来将要创造出巨大的社会和经济的综合价值,下面即是电动汽车无线充电未来的一些发展方向。

1.动态无线充电

所谓动态无线充电即边行边充,降低车载电池容量,通俗讲就是汽车不要装太多电池,我们走到哪里基本隔一段距离就充一段充电,不断的这么充,持续的往下充电,降低锂电池的需求量,这个应该是今后很重要的发展方向。

2.混合式用法

有线和无线充电混合使用,呈现多元化状态,不是哪一个否定哪一个,也不是哪个代替哪个,而是各有各自的优点,优点能够发扬,缺点能够互补,争取做到取长补短,所以今后充电也应该是混合式的发展。比如电动公交站间补电模式,就很好地应用了混合式发展方法,一方面可以显著地降低对电池的需求,另一方面有助于降低电动公交车的全生命周期成本和单位里程成本。

3.面向V2G的双向无线充电技术

车联网、信息网、能源互联网都是紧密联系在一起的,带来很大的好处,如便利性、能量双向流动、永续充电、削峰填谷、智能化、稳定性,所以电动汽车走向车联网、物联网将是重要发展方向,而无线传输、无线充电应该是它主要模式之一。

赵争鸣教授最后说:无线电能传输不仅仅是一个技术问题,更重要的是一个电磁能量变换和传输的理论问题,其理论的进一步突破将给人类社会带来巨大的变化。